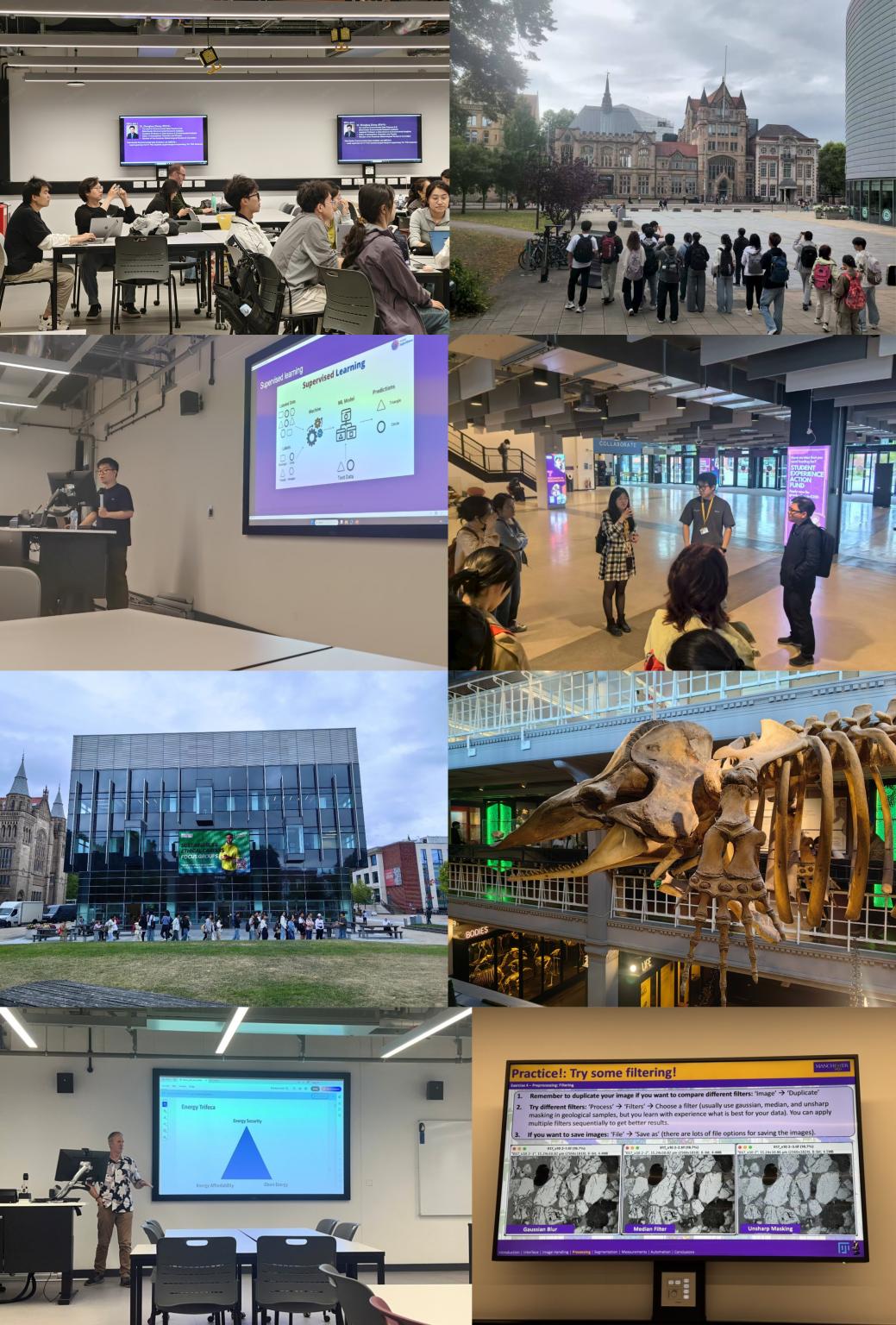

为培养具有创新意识与国际化视野的地学拔尖人才,2025年8月24日至31日,浙江大学地球科学学院大气科学系朱曙鹏研究员、刘丹彤研究员带领本科生团队,前往英国曼彻斯特大学开展为期一周的参访与学术交流活动,为学子搭建起跨文化学术交流平台,助力其在专业领域深耕实践。

一、初抵曼城:融入新环境,开启交流序章

英国时间8月24日清晨7时许,交流团队顺利抵达曼彻斯特。

虽经长途飞行略显疲惫,但学子们对异国环境充满新鲜感。在与曼彻斯特大学郑中华老师汇合后,团队前往宿舍休整,随后自主探索周边生活场景、品尝当地美食。

当日下午,众人探索曼彻斯特市中心,感受融合历史与现代元素的城市氛围,直观了解未来一周学习生活场所的环境;傍晚,在郑中华老师带领下,团队于当地特色披萨店聚餐,交流初到感受,在轻松氛围中为此次交流活动拉开序幕。

二、开幕启航:学编程打基础,筑牢学术根基

8月25日,交流活动开幕式如期举行。曼彻斯特大学地球与环境科学学院的David Topping教授热情致辞,欢迎浙大团队到来并介绍行程安排,David Topping、Zhonghua Zheng、Ma Lin等老师依次完成自我介绍。

开幕式后,David Topping教授为学子们讲授Google Colab与Python编程入门课程,重点围绕Pandas数据框架与地理空间分析展开教学。

三、专题深耕:多领域探新知,实践中促成长

交流期间,系列专题课程与实践活动丰富展开。

8月26日,曼彻斯特大学环境与数据分析助理教授Zhonghua Zheng老师以互动分享开篇,引导学子们探讨“Data Science”与“Earth and Environmental”的关联,随后讲解版本管理系统,并深入剖析机器学习三大核心方法及其应用场景。

午后实践课上,学子们运用微软FLAML库,针对曼彻斯特机场温度数据开展预测建模,直观感受机器学习在时间序列分析中的价值。

8月27日,曼彻斯特大学能储层和地下储能领域副教授Lin Ma主讲课程聚焦数字岩石学、碳循环、碳捕集与储存等领域,详解4D成像技术在岩石研究中的应用,区分快速与慢速碳循环特点,对比中英可再生能源发展现状;同时系统介绍二维与三维显微成像技术,以及机器学习在图像处理中的应用逻辑。

课程结束后,团队参观曼彻斯特大学Engineering Building、Alan Turing Building与地质楼,感受校园学术氛围,随后走进曼彻斯特博物馆,通过丰富展品拓展学术视野。

8月28日,曼彻斯特大学沉积物学与构造地质学教授Kevin Taylor围绕地下清洁能源与氢能展开教学,从热源、储存、运输三方面解析地热能利用,详细梳理棕氢、灰氢、蓝氢、绿氢的产生路径与特点,探讨氢能应用的争议性问题。午后,在助教指导下,学子们学习Fiji ImageJ软件操作,掌握从图像中提取科研数据的方法。

8月29日,David Topping 教授着眼于人工智能、AI智能体等知识进行介绍,并带领团队参与检索增强生成(RAG)实践课程,了解嵌入原理、向量数据库构建方法,完成检索与生成的流程整合,提升利用外部数据支撑模型输出准确性的能力。

四、闭幕收官:载誉归校启新程,交流成果共见证

交流活动尾声,闭幕式顺利举行,曼彻斯特大学为浙大交流团队成员颁发证书,标志着此次为期一周的学术交流活动圆满落幕。

此次赴英交流,不仅让浙江大学地学学子接触到地学领域前沿知识与技术,更通过跨文化学术互动拓宽了国际化视野。学子们在理论学习与实践探索中深化专业认知、提升创新能力,为未来投身地学研究、成长为拔尖人才积累宝贵经验,也为两校后续开展更深层次的学术合作搭建了良好桥梁。

感想体会

此次曼彻斯特之行是一次极为珍贵和充实的交流体验。在学术上,我的视野得到了极大的拓展,从基础理论到前沿应用,深入了解了机器学习与图像处理技术在地球科学领域带来的重要变化。同时,跨学科的交流也让我有幸涉猎了许多其他领域的知识,受益匪浅。在学术收获之外,曼彻斯特这座城市本身也给我留下了深刻的印象。我充分感受了当地独特的英伦风土人情,并深深体验了曼彻斯特人的热情与友善。这段旅程不仅是知识的充电,更是一次温暖而难忘的文化体验。

——22大气 陈柯宇

此次曼彻斯特大学八天交流,我收获颇丰,主要体现在学习和文化两方面。

学习上,AutoML和RAG课程让我受益匪浅,我首次尝试利用自动机器学习方法进行时间序列分析,并在指导下完整体验了 RAG 的全流程,对以后的学习很有帮助与启发。

文化上,曼城这座老工业城市的建筑风格独特,红砖厂房与现代文化交融,沉稳中充满活力,令人难忘。

这段经历虽短,却令我拓宽视野、深受启发。

——23地信 刘思芊

在曼彻斯特大学的交流项目,于我而言是一场学术与文化的双重盛宴。

学术上,我深入学习了地球科学大数据相关知识,跟着老师用 Python 实操地理数据可视化,对碳循环等地球系统的复杂联动有了更直观理解;科研沙龙里,和曼大师生探讨花粉分类与机器学习结合的前沿方向,让我看到国际科研的多元视角,也启发我在自己的研究中尝试跨学科融合。

文化体验同样精彩,曼彻斯特博物馆的展品承载着厚重历史,街头洋溢的生活气息又尽显活力,让我真切感受到英伦文化的独特魅力。这段经历不仅提升了我的学术能力,锻炼了英语口语,更拓宽了国际视野,教会我以更全局的思维去看待地科研究,也让我更加期待未来能参与更多国际交流,在广阔平台上探索科研与成长的更多可能。

——23地信 蒋欣妙

一周的曼大交流转瞬即逝,却为我打开了认知新窗。课堂上,地球科学大数据的学习与 Python 编程实操让我掌握了地理数据可视化的进阶技巧,碳循环和低碳能源的介绍更让我直观理解了地球系统的复杂联动;科研沙龙中,与曼大师生探讨花粉分类和机器学习研究等前沿方向,也让我看到了国际科研的多元视角。

文化体验同样难忘,曼彻斯特博物馆的展品、街头的生活气息,让我对英国文化有了鲜活认知。这段经历不仅提升了我的学术能力与英语口语,更拓宽了国际视野,让我学会用更全局的思维看待地科研究。

衷心感谢曼彻斯特大学提供的优质学习资源与交流平台,也感谢浙江大学地球科学学院给予的这次宝贵机会,未来我会将所学所得融入后续研究,不负这份成长。

——23大气 张行

本次和地科院的同学们一起去曼大交流的经历让我有很多独特的感受。在曼大校园里,我们学习了很多使用python进行数据处理以及图像处理的技术,同时也了解了许多机器学习相关的研究与模型。

而亲身体验不同文化的风土人情也别有趣味,我们在曼大街头一起“citywalk”,在市中心逛街,在宿舍自己做饭,也在这些过程中感受到曼彻斯特的风土人情。很感谢浙江大学地科院和曼大给我们提供很好的交流机会,也感谢一路上老师与同学们的照顾与陪伴!

——23地信 顾子琰

此次行程不仅填补了我在低碳能源领域的知识空白,更让我理解了“科研是理论与工具的共生体”:既要懂低碳能源的技术逻辑与现实挑战,也要掌握将“定性观察”转化为“定量数据”的工具能力。未来再看低碳能源相关研究,我会更关注“数据如何支撑结论”,也会更主动地用Fiji这样的工具去验证自己的思考,努力完成从“被动接收知识”到“主动构建研究逻辑”的转变。

——23大气 何晨

在曼彻斯特大学的学习交流让我深刻体会到国际视野对科研与个人成长的重要性。通过聆听Lin Ma博士关于碳捕集与封存等前沿课题的讲座,我认识到低碳能源不仅是技术问题,更关乎全球气候治理与合作。参观工程楼等现代化设施,以及漫步于融合历史与创新的校园,让我感受到了英国的风格特色。

这次经历让我明白,真正的科研既要追求严谨,也要保持开放、主动融合不同领域的知识与方法,同时也要用国际视野去不断交流。未来,我将更积极地参与国际交流,以更广阔的视野应对人类共同的挑战。

——23地信 吴怡然

通过学习实践,我深刻认识到数据可视化的重要性,地理空间分析让复杂数据变得具体可感。Pandas的高效性令人印象深刻,其简洁而强大的语法和链式操作让复杂的数据处理变得简单优雅。

跨学科应用的价值在这段学习经历中尤为突出。这些技术不仅适用于数据科学领域,还能广泛应用于地球科学、环境评估、城市规划和流行病学等多个领域。地理空间分析技能特别是强大的工具,能够为可持续发展和风险管理提供科学依据。

——23地质 余典

我意识到“不要试图记住所有语法”的学习哲学很实用。重要的是理解核心概念和掌握查找信息的能力,通过实际项目学习比单纯记忆语法更有效果。这种学习方式不仅提升了我的技术能力,更培养了我解决实际问题的思维方式,这对未来的专业发展将产生长远影响。

——23地信 彭卓凡

我对跨学科的重要性有了更深刻的理解。成像技术与机器学习的结合让我看到,传统的地质学方法可以与人工智能无缝衔接,从而突破效率与精度的限制。这种思路让我反思自身的学习路径——不应局限于本专业的框架,而要主动借鉴和吸收不同领域的工具和理念。

——23大气 章小蕊

这次在曼彻斯特大学的学习与参观让我有了许多新的思考和收获。最直观的感受是科研与现实问题的紧密联系。Lin Ma 博士的讲授让我认识到,从数字岩石学到碳循环、再到碳捕集与储存,这些看似抽象的研究,其实都指向如何应对能源转型和气候变化这样的人类共同挑战。我意识到,地学研究不仅是对自然规律的探索,更是对未来可持续发展的直接贡献。

——23地质 谈慧

图文:曼彻斯特大学实习交流团队