近日,浙江大学地球科学学院夏群科教授团队刘佳研究员在National Science Review(《国家科学评论》, NSR)发表题为“Earth’s Hadean crust formed via operation of convergent tectonics”的研究论文。

该研究首次系统性地重建了冥古宙陆壳的“岩石”组成,并探讨了其形成机制。通过机器学习方法,揭示了Jack Hills碎屑锆石所代表母岩浆的地球化学特征,恢复了多种传统方法难以准确定量的主量和微量元素组成信息(如SiO2, Na2O, K2O, Al2O3,Sr/Y比值等)。结果显示,冥古宙大陆地壳主要由低至中压的TTG岩石和富钾花岗岩组成。这些岩石主要源于汇聚增厚环境下低钾和高钾镁铁质原始地壳的部分熔融。该研究不仅填补了冥古宙大陆地壳“岩石记录”的空白,也为早期地球动力学演化提供了重要约束。

地球早期历史的缺失—冥古宙岩石记录

冥古宙是地球最早的阶段,也是大陆地壳起源的关键期。但该时期的岩石记录极为稀少,目前仅在加拿大发现约40.3亿年前的少量岩石。由于早期地壳经历剧烈重塑,大部分岩石早已消失,被称为“缺失的地质篇章”。不过,一种微小而稳定的矿物—锆石,为研究冥古宙提供了重要线索。部分锆石年龄超过43亿年,分布于澳大利亚杰克山等地,其成分可以反映母岩的成分与形成环境,是了解早期地壳的重要窗口。近年来,研究者尝试通过锆石的U-Pb年龄、Hf和O同位素以及微量元素,推断母岩的性质。然而,传统方法除对少数元素(如 SiO₂)能够进行有限恢复外,对大多数元素的重建能力极为有限。为克服这一局限,研究者引入机器学习分类方法,利用锆石化学信息预测母岩类型。该方法可将锆石归类到特定的岩石类型中,但由于依赖预设的标签,难以准确反映母岩成分的连续变化和复杂性。

从矿物锆石到“岩石”记录

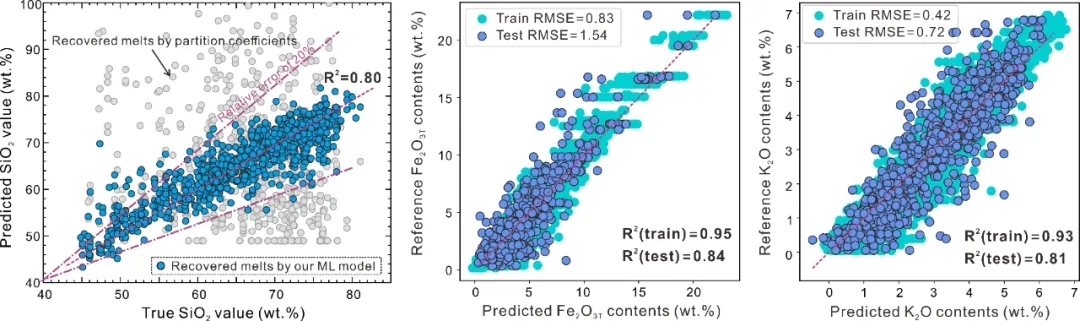

本研究系统整理并汇编了来自全球岩浆锆石及其对应全岩的化学组成数据,共计14241个锆石样品及823条配套的寄主岩石记录,构建了迄今为止最为全面的锆石-全岩配对数据库。这些数据覆盖了广泛的地球化学组成区间,包括从基性到酸性的岩石类型,以及从富集到亏损的地球化学特征,其形成时代横跨太古宙至显生宙,涵盖多种构造背景。基于数据集,研究团队训练了监督式机器学习模型(图1),成功捕捉到锆石与其寄主岩石之间复杂的非线性元素协变关系。利用锆石的微量元素组成预测其“岩石”的主微量元素含量。这种方法不仅突破了对岩石类型的分类限制,还能覆盖整个岩浆演化过程,为更全面、精准地定量还原冥古宙地壳的化学成分和形成背景提供了新的研究手段。

图1. 机器学习回归模型在锆石上的预测性能:预测值与岩石元素含量的对比

冥古宙地壳的“岩石”记录和动力学启示

尽管冥古宙时期的岩石几乎未能保存至今,澳大利亚Jack Hills地区出露的大量古老碎屑锆石,仍为研究这一时期的地壳组成提供了关键线索。本研究将训练好的机器学习模型应用于该地区锆石,结果显示,冥古宙大陆地壳的SiO₂含量在58–78 wt.%之间,K₂O/Na₂O比值为0.1–1.2,Sr/Y比值为1–103,整体上属于长英质,而非前人所提安山质,主要由低至中压条件下形成的TTG岩石和钾质花岗岩构成(图2)。这些岩石分别源自低钾和高钾镁铁质原始地壳的部分熔融过程,其中后者还可能混入了晚期的英云闪长质组分。研究结果表明,冥古宙的长英质陆壳可能并非起源于深俯冲的大洋地壳,而更可能源自汇聚增厚的镁铁质原始地壳。构造过程可类比于大陆板块之间的碰撞,通过地壳加厚和中浅部部分熔融形成此类岩石。尽管当时的板块构造体制尚未完全成熟,早期大陆地壳的形成可能已受到原始汇聚构造机制的主导。

图2 Jack Hills 碎屑锆石的“岩石”地球化学特征和可能源岩类型

该研究通过构建全球岩浆锆石-全岩配对数据库,引入机器学习回归模型,成功恢复了冥古宙陆壳的地球化学组成。应用于Jack Hills地区的锆石后,揭示出冥古宙大陆地壳是长英质的,缺乏高压特征,主要由TTG和钾质花岗岩组成,暗示其形成可能源于碰撞增厚而非深俯冲环境。这一发现认为冥古宙时期已存在原始的汇聚构造作用,为早期地壳成分演化及其成因提供了新的模型框架与研究手段。该方法不仅拓展了锆石在地球早期研究中的应用潜力,也为揭示“缺失地质篇章”提供了重要突破。

浙江大学博士生芦登岗为论文的第一作者,刘佳研究员为论文的通讯作者,合作者包括浙江大学夏群科教授,上海大学王璐博士,芬兰奥卢大学Eero Hanski教授等。该项研究由国家自然科学基金项目(42373044)资助完成。

内容来源于中国科学杂志社